今年も縁あってT吹奏楽団の春の恒例行事アンサンブル大会に参加させてもらうことになりました。今年の参加は金管8重奏。お題は 高橋宏樹作曲「月の旅人」です。本日、初合わせに参加してきました。変拍子やベルトーンなどちょっと面倒くさいところもありますが、チームの合言葉は「気を確かに」。とりあえず本日はなんとか通すところまで。練習はあと2回。

そして今日も映画

「インターステラー」。面白いし楽しめるSF映画だったけれども、いかんせん長い。ちょっと疲れた。第87回アカデミー賞「視覚効果賞」受賞作品。

「アリスのままで」。ジュリアン・ムーア後半に向けて本領発揮。第87回アカデミー賞ジュリアン・ムーア「主演女優賞」受賞作品。

ゆるゆると映画でも

家で映画見たり。今日見たのは「下妻物語」と「100歳の少年と12通の手紙」。

桃子の祖母役は先日亡くなった、樹木希林。

音楽は先日亡くなった、ミシェル・ルグラン。

読了:カペー朝ーフランス王朝史1 (講談社現代新書) [ 佐藤 賢一 ]

読了:ファンタジーランド 【合本版】狂気と幻想のアメリカ500年史【電子書籍】[ カートアンダーセン ]

今、とても話題になっている書籍。事実よりも、自分が望む幻想を真実として信じ込む現代アメリカ人の特質を、その建国からの歴史とともに、主に宗教の変遷を軸に描いた作品。「フェイクニュース」とか「オルタナティブ・ファクト」なんて言葉が一般に使われるようになる今日の現象は、アメリカの建国以来の歴史を振り返ってみればさもありなんということか。世界で一番キリスト教的な国アメリカはいかにして生まれて形成されたのか。

歴史上初の、プロテスタントによる実験国家としてはじまったアメリカ。何を信じるか、何をするかを自分自身で決められる個人主義国。なんでもショービジネス化(宗教でさえも)し、発達したエンターテイメントメディアで拡散することにより、自分の好きなことを好きなようにとらえるファンタジーランドと化していくアメリカの歴史。一方で建国の父たちに代表される啓蒙主義、合理主義を尊重したきた国でもある。この両者を危うくなることはあってもバランスをとってきたのがアメリカという国なのだが、1960年以降、自分が信じているものに反することは真実ではないとする風潮に大きく傾いていく。良識を権威ととらえ、それを嫌うアメリカ人の気質が、極端な空想や陰謀論、疑似科学をますます受け入れていく。

「歴史は繰り返さないが韻を踏む」。現在の偏りが再びバランスを戻すこともあるかもしれない。しかし、それを待っている時間はない。ファンタジーランドの住民であってもよいが、その人が信じているものが人に危害を加えるようなものとなってしまうものであってはならない(ワクチン接種が自閉症を起こすと信じて子供のワクチン接種を拒否するなど。これは公衆衛生的に害をなす)。

ラフは、創造論(インテリジェント・デザインを含む)、進化論の対立のくだりはとてもおもしろく読んだ。こんなことが大真面目に裁判沙汰になるアメリカってクレイジーだなとは前々から思っていたけれども、この本を読んで、なるほどそういうバックグランドがあるなら、科学も宗教も考え方(一つとしての意見=その人にとっての真実)なんだから、創造論を本気で信じちゃっている人がいるってそういうことなんだなと思ったり思わなかったり。

橋本治

そうか、橋本治氏が亡くなったか。「桃尻娘」シリーズ大好きだったな。「桃尻語訳枕草子」もよく読んだ。評論なんかもおもしろかった。

ミシェル・ルグラン

今週末のラフにとって一番のニュースは、大坂なおみの優勝でも、嵐の活動休止発表でもなく、ミシェル・ルグラン氏が亡くなったことである。

氏の音楽との最初の出会いは、中学生の時にラジオで聴いた「シェルブールの雨傘」のサウンドトラック。

読了:わが友マキアヴェッリ フィレンツェ存亡ー塩野七生ルネサンス著作集7ー【電子書籍】[ 塩野七生 ]

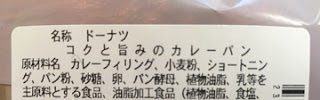

カレーパンはドーナツ

カレーパンってドーナツだったんだね。

得体のしれない存在

ラフのことを指して「LGBTの男性」とか言われたら、「ん?」という感じがする。なんじゃそれりゃ?だ。

「LGBT」という言葉で既存の性の枠組みをゆるめたうえで、そこに「男性」という既存の性表現を重ねることに、すわりの悪さを感じるのだ。生物学的な「男性」という意味でとらえても、それはそれで「LBGT」という言葉と同時に使う必要があるのか?とも思うわけで。

世間的には(メディアでは)「LGBT」はどうやら「性的少数者全般」を指して使われていることが多いように見受けられる。まぁ、それでもいいよ。

■ LGBT、11人に1人 認知度は7割近くに 電通調査 – 産経ニュース

■ 職場のダイバーシティ大事だと思うが「よく知らない」7割【1万人の調査結果】|ウートピ

「LGBT」という言葉が、一般人にとって、「うかつに使うとこわい活動家にからまれる語」とならないよう願う。

■ 『新潮45』騒動で批判がタブー化!? LGBT議論の着地点を当事者、憲法学者らが激論 (1/2)

ちなみにラフはたまにとんがったことを言うけれども、基本的には緩いです。怖くないよ。