生存報告会

眼鏡を外さず目薬差しちまった。世界は濡れた。

S吹奏楽団のAちゃんはうっかり迷言を吐いてしまうことで知られている。飲み屋で「生マッコリ」を頼もうとして「生もっこり」と口走ってしまった伝説を持つ。

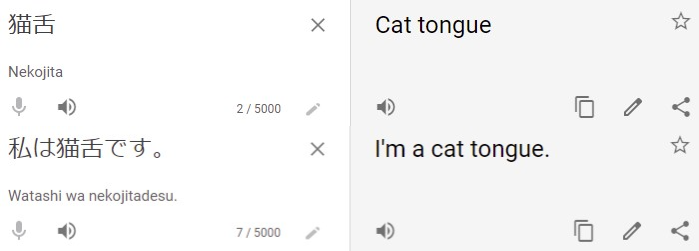

Aちゃんは日常会話レベルであれば英語も中国語もできるはずなのだが、先日は「猫舌って英語でなんて言うの?」という質問に対して、間髪入れずに「キャットタン」と言い放った。

■ 「猫舌」は英語で何て言うの? | EIGORIAN.NET~それは英語で何て言う~

■ 猫舌って英語でなんて言うの? – DMM英会話なんてuKnow?

google先生に聞いてみたところ力いっぱい「cat tongue」と返ってきたぞ。

「逆に」っていう言葉の使い方については何度かここでも取り上げたんだけれども、この言葉が使われた場合、前後で論が「逆」になっていない場合がままあると指摘してきた。

「あなたが思っているのとは違って、意外なことに」という文脈として使いたいのだろうなという例をよく見かける。ここで受け手は「いや思ってないよ」という応えは許されていない。あくまでも「逆に」と言いたい話者の方が一方的に偉いのである。「あなたが思っているのとは違って」というところに「私は気づいているしわかっているんだけれども、一般大衆であるあなた(たち)は誤解しているに違いない」という若干押しつけがましい上から目線を感じる(ラフの勝手な被害妄想か?)。マウント用語の一種になっているのかも?

あとは話題を変えたいときに、「ここまでの話とは変わるんだけれども」っていう意味で「逆に」を使う人も見かける。「それはさておき」っていう感じか。

しかしそんな指摘をするのは野暮なことなのかもしれない。「ヤバイ」と同じように、もはや「逆に」もそれ自体に意味はなく、昨今の日本語においては何にでも使える接続詞化しているのかもしれない。「しかし」も「ゆえに」も「だから」も「そして」も全部「逆に」でいけるのではないかと(乱暴な推測)。

我が彼氏Rは今現在ハノイに滞在しているのであるが、そういえばプログラミングの学習で「ハノイの塔」という課題があったなぁと思い出す。

再帰(recursive)アルゴリズムを習った後に応用課題として必ず出てくる問題「ハノイの塔」。まぁ問題を見れば子ども向け課題でよくあるやつなんだけれども、これをプログラムで解決してみましょうって課題(こうすればいいっていうのをアルゴリズムとして言語化して書けますか?)。再帰(recurisive)っていうのは非常に重要な考え方でプログラマとしては絶対に押さえておかなければならない初歩。ただし、再帰はわかりやすい反面、ヘタするとものすごく時間のかかるアルゴリズムで、うっかりすると永遠に返ってこなくなったりすることもあるのだけれども(無限ループに陥る)、プログラマとしてやっていくにはこれをおさえておかないと致命的。

初級から一歩上を目指すプログラマの場合は、これを理解したうえで、「ハノイの塔」を再帰を使わないアルゴリズムで解くのが次のステップ。

元財務大臣の父がホンネで語り尽くす!シンプルで、心に響く言葉で本質をつき、世界中で大絶賛されている、究極の経済×文明論!

プロローグ 経済学の解説書とは正反対の経済の本/第1章 なぜ、こんなに「格差」があるのか?-答えは1万年以上前にさかのぼる/第2章 市場社会の誕生ーいくらで売れるか、それがすべて/第3章 「利益」と「借金」のウエディングマーチーすべての富が借金から生まれる世界/第4章 「金融」の黒魔術ーこうしてお金は生まれては消える/第5章 世にも奇妙な「労働力」と「マネー」の世界ー悪魔が潜むふたつの市場/第6章 恐るべき「機械」の呪いー自動化するほど苦しくなる矛盾/第7章 誰にも管理されない「新しいお金」-収容所のタバコとビットコインのファンタジー/第8章 人は地球の「ウイルス」か?-宿主を破壊する市場のシステム/エピローグ 進む方向を見つける「思考実験」

邦題は修飾の多い表現になっているが、英語タイトルは「Talking to My Daughter About the Economy: or, How Capitalism Works–and How It Fails (English Edition)」

著者ヤニス・バルファキスは、ギリシャが経済危機の最中の2015年に財務大臣に就任し、EU当局からの財政緊縮策に「ノー」を示し、大幅な債務帳消しを求めた人。「なぜ経済的格差が存在するのか」という娘からの問いに応えるように語る、経済の歴史と現状の問題点、そして私たちが考えていかなければならないこと。愛するティーンの娘に対する語りなので、とても平易だが、経済の話から派生した人生訓まであり。具体的で身近な題材を使った例え話もわかりやすい。経済に疎いラフにはこういう本はとても助かり、内容も刺激的で一気に読み切った。

この世の中には有り余るほどおカネを持った人がいる一方で、何も持たない人がいるのはなぜだろう?

経済の誕生と市場の仕組みの成り立ちを追っていきながら、人類がどのような経済的問題に直面しどのように対処してきたかが述べられる。そして経済は人の思惑でどう転ぶかわからないものであり、これまでに確立されてきたどの経済理論も不完全であるという。経済学は決して科学ではない。自身も経済学者でありながら、経済学者を評してこのように言う。

経済学者が数学を使うから科学者だと言い張るのは、星占い師がコンピュータや複雑な表を使うから天文学者と同じくらい科学的だと言うのと変わらない。

民主主義と市場経済の関係は決して相性がいいものではなく、うまくいかない部分も結構多いことを述べ、チャーチルのジョークを踏まえて民主主義について次のように述べる。

民主主義はとんでもなくまずい統治形態だ。欠陥だらけで間違いやすく非効率で腐敗しやすい。だが、他のどの形態よりもましなのだ。

民主主義は不完全で腐敗しやすいが、それでも、人類全体が愚かなウイルスのように行動しないための、ただひとつの方策であることには変わりない。

人生訓関係では、次のような記述あり。

欲望を満足させることと、本物の幸せはどこが違うのだろう?

自分の望みを一度に全部は叶えてくれない世界と衝突することで人格ができ、自分の中で葛藤を重ねることで「あれが欲しい。でもあれを欲しがるのは正しいことなのか?」と考える力が生まれる。われわれは制約を嫌うけれど、制約は自分の動機を自問させてくれ、それによって我々を解放してくれる。

君には、いまの怒りをそのまま持ち続けてほしい。でも賢く、戦略的に怒り続けてほしい。そして、機が熟したらそのときに、必要な行動をとってほしい。この世界を本当に公正で理にかなった、あるべき姿にするために

■ 父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。[ヤニス・バルファキス/関 美和]

■ 父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。[ヤニス・バルファキス]【電子書籍】

昨晩は寝落ちしたらしい。朝起きたら昼だったんだけれども(それは朝起きたとは言わない)、室内の電気がつけっぱなしだった。机の上に、謎の食べかけ雑炊と飲みかけの発泡酒缶。謎の雑炊は、ごはんが入っているから雑炊と判断したんだけれども、具がよくわからない。固形物らしきものは見当たらない。とりあえず温めて一口食べてみたところ、なんだか生臭いイカの燻製のような香りが口に広がる。何だこりゃ?しかも結構塩辛い。俺はこれを昨晩食っていたのか?全く覚えがないのだが。エイリアンアブダクションか。

たまごがたくさんあるので、片付けメニュー。オムライスなぞを作ってみた。ドレスドとかタンポポとかいうシャレたものではなく、単純に薄焼きタマゴ(破れてるけど)の昭和的懐かしオムライス。

日本のクラシック音楽界隈では、「チャイコン」といえば、

・チャイコフスキー国際コンクール

・チャイコフスキー作曲のピアノ協奏曲(コンチェルト)

・チャイコフスキー作曲のヴァイオリン協奏曲(コンチェルト)

と主要なものでこの3つの可能性があり、前後の文脈から今どの「チャイコン」の話をしているのかを読み取らなければならない。当然、「チャイコン」という略語は日本でしか通用しない。

■ wikipediaの「チャイコフスキー国際コンクール」の項

■ wikipediaの「ピアノ協奏曲第1番 (チャイコフスキー)」の項

■ wikipediaの「ヴァイオリン協奏曲 (チャイコフスキー)」の項

メンデルスゾーン作曲のヴァイオリン協奏曲は「メンコン」と略す<まぢか!!

■ wikipediaの「ヴァイオリン協奏曲 (メンデルスゾーン)」の項

ドヴォルザーク作曲のチェロ協奏曲なんて「ドボコン」だぞ。

■ wikipediaの「チェロ協奏曲 (ドヴォルザーク)」の項

ブラームス作曲のヴァイオリン協奏曲に至っては「ブラコン」だ。

■ wikipediaの「ヴァイオリン協奏曲 (ブラームス)」の項

チャイコフスキー作曲交響曲第5番は「チャイ5(読みは「チャイゴ」)」、ショスタコーヴィッチ作曲交響曲第5番は「ショスタ5(ゴ)」と通称される場合がある。もちろん日本でしか通じない。言うまでもないが「チャイファイブ」「ショスタファイブ」と言い換えても世界には通じないぞ(フィンガーとかジャクソンみたいだなぁ)。あ、第5番だから序数じゃなきゃダメだね。「チャイフィフス」に「ショスタフィフス」。もはや日本でも通じないぞ。

■ wikipediaの「交響曲第5番 (チャイコフスキー)」の項

■ wikipediaの「交響曲第5番 (ショスタコーヴィチ)」の項

チャイコフスキーはその界隈では「チャイコ」と略されるが、一部熱狂的な日本人ファンは「おチャイコ様」と呼びならわしたりする(もちろん「おカイコ様」にあやかっている)。もはやビョーキである。「そんなに好きやったら(チャイコフスキーと)結婚せぇ」と突っ込むのが関西でのお約束です(知らんけど)。

■ wikipediaの「カイコ」の項

「そんなバカな、どうせネタだろ?」と思われる方もいるかもしれませんが、クラシック音楽に片足突っ込んでいる日本人の多くは本当にこういう言葉を使ってコミュニケーションをとっているのだ!!!

■ クラシック音楽の曲名の俗称、略称

(ブリテン作曲の「青少年のための管弦楽入門」の略称がひどい……)

ショパンのピアノ曲を4つ並べてみる。どれも有名曲だけれども、今回は敢えて冒頭の低音オクターブだけを楽しんでみよう(超イントロクイズ風に)。(作品番号順に並べました)

■バラード第1番Op.23

■ソナタ第2番第1楽章Op.35

■舟歌Op.60

■幻想即興曲Op.66