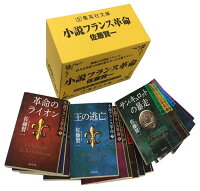

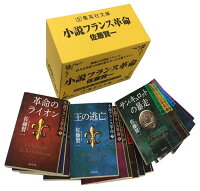

ちょいと「フランス革命」の復習をしたいと思って手にしたのが、この「小説フランス革命」全18巻。三部会の招集(1789)からテルミドールのクーデター(1794)(かつて授業では「テルミドールの反動」って習ったけれども、今は「クーデター」って言うんだね)までのおよそ5年間を扱った群像劇。1巻あたりだいたい40章ちょいで構成され(なので1章は数ページでサクサク読み進められる)、それぞれの章の主人公の視点で時系列にイベントが進行する。戦争には興味はあっても、戦闘にはあまり興味がわかないラフは、蜂起がおこるたびにその展開に対して興味が持てず読むのを何度か投げ出し、結局半年くらいかかってようやく読み終えた(全巻まとめてでなく、1巻読み終えるごとに感想を書いていればよかったと今更ながらに思う)。

■ wikipediaの「フランス革命」の項

■ wikipediaの「テルミドールのクーデター」の項

各巻のタイトル

- 革命のライオン

- パリの蜂起

- バスティーユの陥落

- 聖者の戦い

- 議会の迷走

- シスマの危機

- 王の逃亡

- フイヤン派の野望

- 戦争の足音

- ジロンド派の興亡

- 八月の蜂起

- 共和政の樹立

- サン・キュロットの暴走

- ジャコバン派の独裁

- 粛清の嵐

- 徳の政治

- ダントン派の処刑

- 革命の終焉

まとまった感想が書きにくいので、箇条書きメモにしておく。

・小説が扱うのはたかだか5年の期間だけれども、社会は激変し続ける。政体はアンシャン・レジーム下の絶対王政、立憲王政、共和制と変わる。第3身分から生まれた国民議会も、憲法制定国民議会、立法議会、国民公会と変わっていく。まったく別の憲法が2回制定されている(2つ目は制定はされたものの施行は停止)。

・議会の右側に相対保守派、左側に相対革新派が席を占めたことから、今に言うところの右派(右翼)、左派(左翼)という言葉が生まれている。また、メートル法の制定もこの時期。フランス国旗が定着するのもこの時期。フランス国歌「ラ・マルセイエーズ(マルセイユ野郎たち)」もマルセーユ出身の兵に歌われて広まったもの。

・革命の主体となった派閥はジャコバン派だけれども、中心人物ロベスピエールのやり方に反発する集団がしょっちゅう内部分裂し、これが相対保守派となり実権を握るもののすぐに失脚していく(立憲王政を目指したフイヤン派、穏健共和制を目指したジロンド派など)。やがてジャコバン派は革命の理想を実現するために恐怖政治(テルール、テロの語源)を敷き、政敵を反革命分子として次々と断頭台に送る。

・読み始めて最初に衝撃を受けたのが、ヴェルサイユ宮殿がパリ市内にはないってこと。てっきりパリ市内にあるものだと(ルーブル宮やチュイルリー宮みたいに)思い込んでいたよ。ヴェルサイユはパリ郊外にあって、小説の記述によると、パリ市内から馬車で半日、徒歩で6時間くらいらしい。っていうか、小説にも出てくるヴェルサイユ行進(困窮にあえぐパリの女性たちがヴェルサイユにいる王に訴えに行き、そのまま王一家をパリのチュイルリー宮に移動させた(拉致とも)事件)の時に習ったような気がするのにすっかり忘れていたよ。

■ wikipediaの「ヴェルサイユ」の項

■ wikipediaの「ヴェルサイユ行進」の項

・この時期を扱うからには、軸となるのはジャコバン派のロベスピエールだけれども、この小説に出てくるロベスピエールの人物像には共感できず。小柄メガネの理想主義者、言論の力を信じ、革命を本気で遂行するために自己を犠牲にする男ではあるんだけれども、自身の理想に対して時々弱気になる。いや、弱気になったっていいんだよ。実は苦悩する指導者だったとして描けばいいじゃないかと。ところが、悩んだり弱気になったりもするけれども、唐突にやっぱり革命の理想に生きると強気になったり、ジェットコースターのように揺らぎまくって、なぜそういう風に思い直した?と彼の心情を慮るには中途半端で展開の必然性が弱いため、読者(少なくともラフは)置いてきぼり状態をしばしば食らった。終盤では、もはや「何、この人?」状態。処刑直前のダントンのセリフによって、ロベスピエールは革命の理想を押し付けられた犠牲者だと説明されることで、ロベスピエールの不可解な点はある程度納得。それでも、盟友デムーランが逮捕されているときに彼の妻リュシルに想いを告白するシーンは謎の嵐。ロベスピエールはなんでずっと独身なの?とか思うところはあったけれども、伏線もなく終盤にいきなりなんてことを言いだすんだ?(このあとデムーランに続きリュシルも断頭台送りになる)。さらにサン・ジュスト(美貌の男)にロベスピエールが唇を奪われるシーンはなんじゃこりゃ?ショッキングなシーンなはずなのにロベスピエールはそんなに動揺していない(あくまでも大事なのは革命を続けることらしい)。小説だからこそもっと明確に人間ロベスピエールの性格を定めてよかったのではなかろうか?

■ wikipediaの「マクシミリアン・ロベスピエール」の項

・大物に、ミラボー(1791年病死)、デムーラン(ミラボーにそそのかされて1789年のバスティーユ襲撃の中心人物となる)がいるのに、不勉強なラフはこの二人全くのノーマークだったよ(小説を読むまで存在さえ知らなかった)。そうは言っても、この小説で一番共感できた人物はデムーランだ。子供っぽくて後先考えずに突っ走る情熱家でありながら、しょっちゅう考え込んでは勝手にへこんでしまうインテリ。放っておけない愛おしさにあふれている。

■ wikipediaの「オノーレ・ミラボー」の項

■ wikipediaの「カミーユ・デムーラン」の項

・女性も多く登場し活躍するのだが、男に比べると今ひとつ格下扱いされている登場人物が多いかなぁという印象を受けてしまうのは時代のせい?小説の最後の章は女性の時代の到来を予感させる終わり方になってはいるんだけれども……。

・一番面白く読めたのは、ルイ16世一家が国外逃亡を企てたヴァレンヌ事件(ヴァレンヌなのにばれちゃった事件)のくだり。国境手前のヴァレンヌまで逃げたのだがここで捕まる。この事件がルイ16世の視点で描かれる。(文庫第7巻)

■ wikipediaの「ヴァレンヌ事件」の項

・小説的に面白かったのは、断頭台に送られる直前のダントンとロベスピエールの対峙、ダントンがデムーランに語るロベスピエール評(文庫第17巻)。

・共和制が樹立すると、キリスト教との関係が深いグレゴリオ暦(いわゆる西暦)が廃され、共和暦が採用される(採用されるのは1793年11月24日だが、さかのぼって王政が廃止された翌日1792年9月22日を共和暦元年元日とする)。歴史小説なので日付が結構出てくるのだけれども、共和暦というのがどうしても重要になってくるので、本文中も日付は「それは熱月六日あるいは七月二十四日、つまりは昨日の話だった」(熱月と書いてテルミドールと読む)というように記される。共和暦の日付が出てくるたびに「あるいは」以下で西暦日付が併記され大変くどくなる。ところがおもしろいことに、読者だけでなく、当のパリ市民も共和暦にはちょっと困惑していたようだ。パリ市民にとって記念すべき日であるバスティーユ襲撃の日(7月14日、現在のパリ祭の日)が、共和暦の導入によりパリ市民にもわかりにくくなってしまったという旨が小説内にあり。

■ wikipediaの「フランス革命暦」の項

この小説はテルミドールのクーデターでロベスピエールが断頭台に送られたところで終わる。フランスの政体は19世紀も安定しない。このあと、総裁政府~総統政府(ナポレオンの表舞台への登場)~第1帝政(ナポレオンが皇帝に)~王政復古~帝政(ナポレオンの百日天下)~(第2期)王政復古~七月王政~第2共和制~第2帝政(ナポレオン三世)~第3共和制と目まぐるしく変わっていく。20世紀は第二次世界大戦でナチスの傀儡政権ヴィシー政府の後、戦後から現在まで続く第4共和制に至る。

■ 小説フランス革命 全18巻セット(集英社文庫)(集英社文庫)[佐藤賢一]

■ 【合本版】小説フランス革命(全18巻)(【合本版】小説フランス革命(全18巻))[佐藤賢一]【電子書籍】

著者の佐藤賢一は大学で西洋史学を専攻した直木賞作家。内容や文体の好き嫌いは個人的な好みなどがあるから問わないが、作家にしては言葉の扱いが甘いように思える。先日の日記で「汚名挽回」を指摘した(読了:ヴァロワ朝 フランス王朝史2 (講談社現代新書) [ 佐藤 賢一 ])。今回は何度か「姑息」という言葉が出てくるんだけれども、どうやら「卑怯」という意味で使っているようなのだ。確かに現代の多くの日本人が「姑息」を「卑怯」と間違えているという調査はある。しかし「姑息」は「一時しのぎ、その場しのぎ、場当たり的」という意味だ。つまりその場を切り抜けるための、とりあえずの(熟考していない)回避だ。一方「卑怯」は考えたうえでのこざかしさを思わせる。対象に対して、考えていないのか、考えたのかの違いはラフの言語感覚では大きいように思われる。プロの物書きであるならば、こういう間違えやすいとされている語の使い方はきちんとしてほしいとラフは考える。多くの人が間違えている言葉をあえて(逆手にとって)間違った用法で使うのであれば、意図的にそうしていることがわかるようにしたほうがいいだろう。そうでないなら、誤解を避けるためにも、別の語を使うなどの方法をとったほうがいいのではないか。出版社を通した商業用ルートに乗ったものなのに、ちゃんとチェックする人はいなかったのだろうか?

■ wikipediaの「佐藤賢一」の項

■ 姑息 – 日本語を味わう辞典(笑える超解釈で言葉の意味、語源、定義、由来を探る)

■ 姑息(こそく)について : 日本語、どうでしょう?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18fa4081.5d8cdd6d.18fa4082.c3409ebd/?me_id=1352200&item_id=10000603&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Ff042072-natori%2Fimg%2Fitem%2F20190226%2F830508-77_top2019.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Ff042072-natori%2Fimg%2Fitem%2F20190226%2F830508-77_top2019.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)